娱乐圈美食探秘:明星私藏餐厅与同款美食全攻略,轻松get明星同款美味

- 粤味美食

- 2025-10-16

- 10

每次看到明星在社交媒体晒美食照片,总有人好奇——他们平时到底去哪儿吃饭?那些灯光昏暗的角落,说不定就藏着某位顶流刚用完餐的座位。

明星私藏的高端餐厅推荐

北京TRB Hutong大概是圈内公开的秘密。这家开在百年古寺里的法餐厅,常有国际影星悄悄造访。记得有次朋友在露台用餐,隔壁桌坐着位戴着鸭舌帽的女士,结账时才认出是刚拿下影后的某演员。灰砖青瓦间,米其林星级主厨的创意菜配上六百年的古树,确实能让人暂时忘记镜头的存在。

上海外滩边的Jean Georges,落地窗外就是陆家嘴全景。某选秀出身的歌手每年生日会包下整间玻璃房,香槟塔能叠到两米高。白金汉宫同款吊灯下,鱼子酱搭配白巧克力鹅肝,这种反差感意外地符合娱乐圈的审美趣味。

香港8½ Otto e Mezzo Bombana,连名字都带着艺术片般的晦涩。听说某导演每次电影杀青都会带团队来这里,松露季永远要点满三份意面。天花板上悬挂的威尼斯水晶,映照着银质餐具的微光,或许比某些颁奖礼的红毯更让人心动。

性价比超高的明星同款餐厅

不是所有明星餐厅都高不可攀。成都的叶婆婆钵钵鸡,某女团成员被拍到连续四天深夜打卡,人均四十的消费让粉丝直呼“终于吃得起同款”。红油里翻滚的串串,木质小桌上永远堆着签筒,凌晨两点还能看见戴着墨镜的熟面孔。

长沙的文和友老长沙龙虾馆,录节目的明星几乎都会来这儿解馋。某综艺小生曾被拍到在等位区玩了半小时游戏机,复古霓虹灯下的油爆虾,沾满紫苏汤汁的手指,比精修图里的形象生动得多。

广州的吴系茶餐厅,冻奶茶和菠萝油养活了半个港圈北上工作的艺人。拼花地砖和绿色卡座间,可能偶遇某位穿着人字拖的影帝。丝袜奶茶的涩香混着西多士的甜腻,这份市井气反倒成了最有效的伪装。

明星老板开的特色餐厅盘点

薛之谦的上上谦串串香,标志性的紫色灯光像是把演唱会现场搬进了餐厅。南京某分店长年循环他的歌单,有粉丝统计过,吃顿火锅能听完三张专辑。牛油锅底翻滚时升腾的蒸汽,恍惚间让人分不清是美食现场还是打歌舞台。

胡歌的Fount日本料理,藏在上海永嘉庭的竹林后。某次他本人突然出现在板前座位,安静地吃了碗海胆丼。午后的光斑透过格栅洒在桧木台上,比任何剧照都像真实的日常片段。

杜海涛的熊样儿面馆,辣度分为“微辣”、“湖南辣”和“海涛辣”。有次拍摄团队临时加订二十份拌粉,后厨甩面的声响持续了整整半小时。墙面上那些被辣椒染红的签名照,意外构成某种行为艺术。

这些餐厅的菜单或许天差地别,但共同点是都能提供某种程度的私密性。旋转楼梯后的包厢,绿植掩映的卡座,甚至后厨直通的特殊通道,都在默默守护着明星们难得的松弛时刻。下次路过某家看似普通的餐馆,不妨多留意几眼——靠窗那个戴着棒球帽的食客,碗里可能盛着比热搜更真实的故事。

深夜翻看明星的社交媒体,十张照片里总有四五张与美食相关。从米其林三星的精致摆盘到路边摊的烟火气,他们似乎永远在探索新的餐厅。这种全民围观明星吃饭的奇妙现象,背后藏着比美食更复杂的滋味。

美食与明星生活方式的关联

高强度的工作节奏让餐厅成为移动会客厅。记得有次在东京六本木的寿司店,隔壁包厢传来熟悉的普通话,透过障子门的缝隙瞥见某制片人正与两位演员用餐。案板前的师傅专注地捏着舍利,他们在讨论新戏选角,竹帘内外仿佛两个平行世界。

凌晨三点的横店大排档,穿着戏服的演员们围坐吃砂锅粥。演太监的老先生卸了头套,光头上还粘着胶水痕迹。这种场景让我想起某影后说过,她的职业生涯是由不同剧组的宵夜拼凑而成的。烤生蚝的蒜香混着卸妆水的味道,构成演艺圈特有的气息。

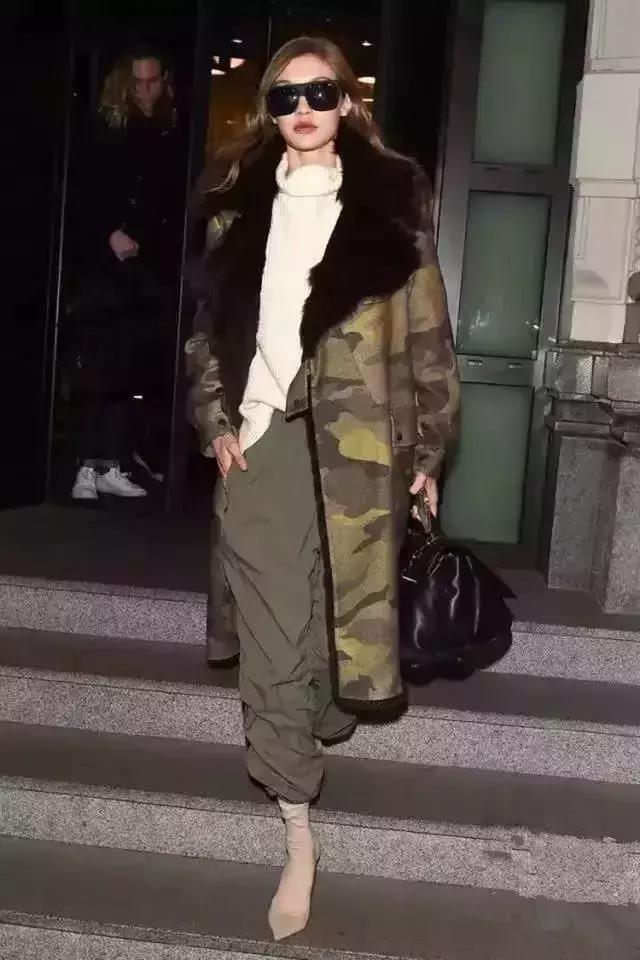

明星的饮食选择往往反映着他们的生存状态。刚出道的小艺人偏爱网红打卡地,需要曝光度;功成名就的老戏骨更爱私房菜馆,追求安宁;流量偶像则常在健康轻食与放纵美食间反复横跳,像在演绎某种现代寓言。

美食探店对明星形象的影响

某小花因在直播里连吃三碗螺蛳粉圈粉百万,弹幕飘过“终于看到女明星真实饭量”。这种反精致人设的举动,意外地拉近了与观众的距离。红油汤底映着她被辣红的嘴唇,比任何杂志大片都更具生命力。

但也有翻车案例。某男星在美食节目里声称最爱家常菜,却被扒出社交平台全是人均千元以上的高级餐厅。这种割裂感让观众产生被欺骗的愤怒,碗里的红烧肉突然变得难以下咽。

聪明的艺人懂得用美食构建记忆点。某歌手永远在推荐四川火锅,某演员专注推广云南菌菇,这些标签逐渐成为他们商业价值的一部分。热气腾腾的鸳鸯锅,或许比千万修图师更能塑造亲民形象。

明星美食分享的商业价值

去年某顶流在vlog里无意间出现的奶茶店,三天内加盟电话被打爆。那杯渐层紫色的芋泥波波,在粉丝经济里发酵成现象级爆款。店主后来透露,当月营业额翻了七倍,这比任何广告投放都来得有效。

某女星代言的轻食品牌,在官宣当日创下线上平台销售额纪录。生菜叶包裹的鸡胸肉,被赋予“同款自律”的象征意义。冷藏柜里的沙拉盒,装着当代人对明星生活的美好想象。

更隐秘的是资源置换。某餐厅长期为明星提供免费包厢,换取他们在社交平台的偶然露出。这种心照不宣的合作,让雕花玻璃杯里的香槟,泛着比酒精更复杂的泡沫。

说到底,明星与美食的关系从来不只是口腹之欲。那些在筷子起落间流动的,是人设经营、商业博弈与真实需求的微妙平衡。下次看到明星晒出美食照片,不妨多看两眼背景里的细节——餐巾纸的折痕,杯壁的水珠,或许都在诉说着镜头外的故事。

打开电视随便换个美食综艺,总能看到几张熟悉的面孔在灶台前忙碌。这些平时在红毯上光彩照人的明星,系上围裙后突然多了几分烟火气。他们握着菜刀的手可能还在微微发抖,但眼里的专注不输任何专业厨师。

综艺美食节目中的明星阵容

《中餐厅》里赵薇系着围裙算账的样子,让人想起她大学时开餐厅的旧闻。黄晓明在后厨手忙脚乱地颠勺,油花溅到定制衬衫上也不在意。这种反差感特别奇妙——平时被助理保姆包围的明星,突然要自己买菜、切菜、招呼客人。

记得有期节目请来舒淇,她带着自制的辣椒酱当伴手礼。镜头扫过瓶身上手写的标签,字迹意外地稚拙。她在节目里总是慢悠悠地尝味道,眯着眼睛点评“差一点灵魂”,那种慵懒又专业的状态,比她在电影里的表演还吸引人。

新生代里白敬亭在美食节目切洋葱的片段至今被粉丝津津乐道。他边切边流泪的狼狈样子,配上节目组悲壮的配乐,莫名有种喜剧效果。后来他受访时说那天隐形眼镜都快被辣掉了,但观众就爱看这种打破偶像包袱的真实瞬间。

明星参与美食节目的原因分析

某位经纪人私下聊起,现在明星接美食综艺比接真人秀更谨慎。“吃相太难看影响代言,吃得太做作又被骂假。”但为什么还有这么多明星前赴后继地往厨房里钻?

或许因为美食节目自带温暖滤镜。某影帝在刑侦剧里演了太多反派,团队特意接洽美食节目扭转形象。看他笨拙地包着饺子,面粉沾到鼻尖的样子,确实消解了角色带来的距离感。那期节目播出后,他的社交媒体评论区终于不再是“求你别再演变态了”。

也有明星把美食节目当疗愈之旅。某女歌手经历离婚风波后,在慢综艺里安静地煮了三个月汤。她说看着砂锅里的汤咕嘟咕嘟冒泡时,突然理解了“时间能沉淀一切”这句话。镜头记录下她站在农家灶台前发呆的侧影,比任何声明都更能说明她的状态。

制作方偏爱邀请正处于事业转型期的艺人。刚从偶像团体单飞的成员,需要展示独立生活能力;演腻了爱情剧的小花,试图通过美食节目立起“飒姐”人设。厨房成了他们的转型试验场,锅铲翻炒间都是精心设计的事业规划。

最受欢迎的美食节目明星盘点

谢霆锋的《锋味》系列能长青这么多年,大概是因为他切菜时专注的眉眼比演戏时更动人。从偶像歌手到演员再到厨神,他完成了一次次漂亮的转型。有次看他处理蓝龙虾,手法专业得让米其林主厨都点头称赞。

贾玲在美食节目里永远是最放松的那个。她不用维持女明星的进食礼仪,大口吃肉大声说笑,反而成了收视保障。某期她偷吃道具被导演发现,慌慌张藏食物的样子让观众笑出眼泪。这种真实的饕客形象,反而比刻意节食的女星更受欢迎。

黄磊在《向往的生活》里掌勺多年,已经成了“娱乐圈最会做饭的大叔”代名词。年轻人爱看他边炒菜边念叨人生哲理,年长观众则对他复原的传统菜式感兴趣。有次他花三小时炖了道佛跳墙,出锅时整个剧组都围过来,那场面比任何颁奖礼都热闹。

其实观众想看的从来不是完美的厨艺。那些手忙脚乱的翻车现场,被辣到流泪的狼狈时刻,偷尝菜被抓包的窘迫,恰恰构成了明星最鲜活的模样。当灶火燃起,这些光鲜亮丽的娱乐圈人士终于暂时卸下光环,变回那个会为糖醋排骨成败而紧张的普通人。

看着明星们在社交媒体晒出各种美食照片,你可能会好奇——这些需要严格管理身材的人,究竟是怎么对待食物的?他们晒出的龙虾和火锅,是真的在吃还是只是摆拍?其实观察他们的饮食偏好,能发现不少有趣的门道。

不同地区明星的饮食偏好

北京出生的明星们,私下聚餐常选铜锅涮肉。某位影后曾在采访里提到,每次拍戏回京第一件事就是去常去的老店。她说那家店的麻酱配方三十多年没变过,蘸着现切羊肉吃的时候,能尝出小时候的味道。这种对故乡味的执念,在漂泊的演艺生涯里格外珍贵。

上海籍的艺人则更偏爱精致本帮菜。有次在剧组看到一位当红小生点的外卖,红烧肉都用独立小盒分装,旁边配着焯过水的青菜。他助理悄悄说,这位艺人对甜咸比例特别敏感,酱油多放半勺都能尝出来。这种对细节的讲究,倒是很符合他银幕上斯文儒雅的形象。

两广地区的明星对汤品的执着近乎仪式感。某香港歌手在综艺里展示过她的随身行李箱,居然装着炖汤用的迷你电子煲。她说巡演期间在酒店房间煲汤,熟悉的味道能缓解想家的情绪。镜头扫过她小心撇去浮沫的动作,那种专注让人想起她演唱会前调音的样子。

明星保持身材与享受美食的平衡之道

某位以好身材闻名的女演员分享过她的“二八法则”——十天里严格控食八天,剩下两天可以适当放纵。她笑称周一早上称完体重后,会立即预约周三的川菜馆。这种有计划的放纵,反而比完全克制更容易坚持。

健身达人们发明了各种“作弊小技巧”。有位男偶像被拍到在火锅店只吃清汤锅,但蘸料里偷偷加了两勺蒜泥香油。他后来在直播里解释,这样既满足口腹之欲,又避免摄入过多油脂。粉丝们纷纷在弹幕里说学到了,还给他起了个“火锅哲学家”的外号。

其实很多明星都有专属营养师跟着跑通告。见过某小花在片场的餐盒,炸鸡排被替换成烤鸡胸,可乐其实是特制的气泡水。但她在社交媒体发的照片里,永远举着真实的奶茶和蛋糕。这种“选择性真实”,大概也是艺人生活的一部分。

明星推荐的特色美食清单

舒淇在综艺里推荐过的辣椒酱,现在成了网红产品。有次去朋友家吃饭,在厨房看见同款,瓶身上确实贴着她的手写标签复刻版。朋友说其实味道没有特别惊艳,但每次打开瓶子,都会想起她在节目里眯着眼睛说“这个很辣哦”的俏皮表情。

谢霆锋在《锋味》里复刻的澳门猪扒包,让那家老店突然排起长队。店主受访时说谢先生来拍摄时,对着面包的厚度量了三次。这种较真劲儿体现在成品上,确实比普通茶餐厅的版本更酥脆。不过要我说,最好吃的反而是他失败的那版,边缘微焦的猪扒配上他懊恼的表情特别下饭。

记得有年冬天特别冷,看到某女团成员在社交平台推荐街边的糖炒栗子。第二天路过那家摊子,发现排队的都是举着手机对比照片的年轻人。摊主大爷乐呵呵地说,那天之后他特意把“明星同款”写在了招牌上,虽然他至今没搞清楚那位明星是谁。

明星们的味蕾其实比我们想象中更敏锐。常年控制饮食让他们对味道变化格外敏感,而频繁的跨国工作又培养了国际化的口味审美。下次看到他们推荐某道菜,不妨试着去尝尝——至少能确定,这些被无数双眼睛盯着的人,绝不会随便为不好吃的东西背书。

站在那家据说某位影帝每周必来的私房菜馆门口,我突然意识到——原来我们和明星的距离,可能只隔着一扇门。那扇门背后,是他们卸下光环后最真实的模样。想要体验明星同款美食之旅,其实不需要特殊身份,只需要掌握几个小窍门。

明星餐厅预约攻略

那家藏在三里屯使馆区的意大利餐厅,据说某位国际影星每次来京都会光顾。第一次打电话预约时,前台轻声提醒:“建议您选择工作日下午,这个时段艺人客人比较多。”后来才明白,这句话本身就是攻略——明星们通常避开晚间高峰,选择人少的下午茶时段。

预约明星老板开的店更要讲究策略。记得有次想订某歌手投资的火锅店,连续三天早上十点守着手机刷新。终于在第四天抢到位置,到店发现墙上挂着他亲手写的歌词。服务员笑着说老板每月会随机选一天来巡店,那天所有顾客都能获得他签名的围裙。虽然最后没遇上,但那种“可能相遇”的期待感,让整顿饭都带着特别的滋味。

有些高端餐厅需要会员引荐。不过现在很多明星常去的场所都开通了社交媒体预约通道。关注他们的官方账号,经常能发现隐藏福利。比如某米其林三星餐厅就在微博放出过“明星同款套餐”的特别预约链接,虽然价格不菲,但包含了好几位艺人最爱的招牌菜组合。

明星同款美食打卡路线

设计一条合理的打卡路线很重要。去年秋天我尝试过“横店影视城周边明星美食巡礼”,从某小花推荐的早餐煎饼摊开始,到老戏骨最爱的夜宵小龙虾结束。这条路线最妙的是时间安排——早上七点煎饼摊刚出摊时,正好能遇到赶早戏的群演;深夜十一点的小龙虾店,则可能撞见收工的主演团队。

上海外滩的打卡路线更适合拍照发朋友圈。从某女团成员打卡过的露台下午茶,到综艺里经常出现的本帮菜馆,再到选秀导师投资的爵士酒吧。这三个地点都在步行可达的范围内,且各自对应着不同时段的光线。傍晚在酒吧露台看江景时,邻桌的姑娘突然低声惊呼——不远处卡座里坐着位戴着帽子的熟悉身影。

如果时间有限,不妨专注某个特定区域。比如首尔江南区的“艺人食堂”密集程度超乎想象,某条不到五百米的小巷里就藏着三家偶像公司常订的餐厅。拿着网友整理的“偶遇地图”挨家探访,虽然没见到明星,但在某家汤饭店里发现了墙上的签名勺——据说是某男团主唱留下的,店员说他把勺子忘在桌上,后来干脆签了名送给店里。

与明星偶遇的美食地点推荐

机场VIP休息室旁边的餐厅是个有趣的选择。有次在首都机场T3航站楼的那家港式茶餐厅,看见某导演正在角落修改剧本。服务员见怪不怪地说,这里经常有艺人在转机间隙用餐,“因为他们都知道粉丝不会买机票进来看吃饭”。

剧组取景地周边的老字号往往藏着惊喜。在青岛拍戏的那条老街,有家百年饺子馆的老板娘能准确说出最近三个月来过的剧组名单。她边包饺子边念叨:“上周那个古装剧的女主角,一个人吃了两盘鲅鱼馅的。”后来在电视上看到那部剧,果然在某个街景镜头里瞥见了饺子馆的招牌。

凌晨的居酒屋是另一个容易遇见演员的场所。东京六本木有家开到天亮的小店,木质吧台上刻满了各种语言的留言。店主指着某个中文涂鸦说,这是某位影后去年留下的,当时她刚结束颁奖礼,穿着礼服就进来点了碗拉面。“她卸妆后的样子比电视上年轻”,店主擦拭着那个位置,像在守护某个秘密。

其实最重要的不是非要见到明星本人。坐在他们常坐的位置,品尝他们最爱的菜品,这种时空交错的体验已经足够奇妙。就像有次在某家咖啡馆,我照着某位作家的微博点了同款手冲。当阳光透过百叶窗落在同样的桌角时,突然理解了他为什么说这里能尝到“东京下午三点的味道”。

或许我们追寻的从来不只是明星同款,而是透过食物与某个遥远世界产生的奇妙连接。下次经过那些挂着“明星常来”招牌的店铺时,推门进去坐坐吧——谁知道呢,可能在你低头品尝的瞬间,正与某个故事擦肩而过。